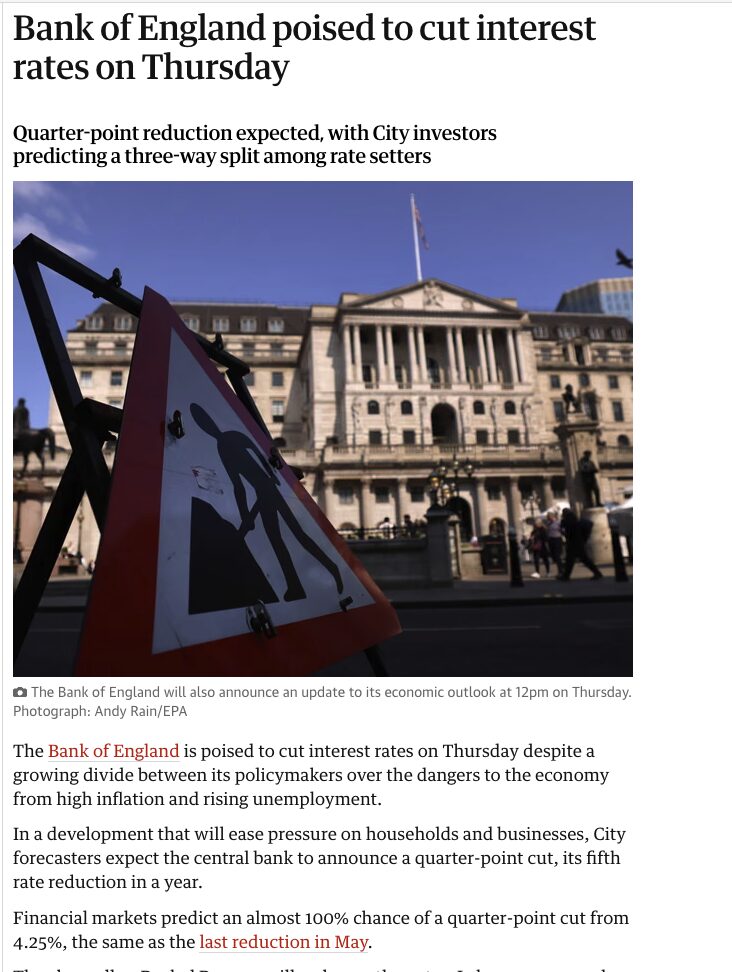

英國央行(Bank of England)近日預計將基準利率由 4.25% 下調至 4%。 這項動作,很明顯與國內經濟的實質情況息息相關——經濟放緩與失業上升,正悄悄地成為主旋律。

2025 年 6 月通脹仍高達 3.6%,但這並未阻止政策開始轉向。

為什麼?因為實體經濟的疲態已越來越難忽視。

服務業正在「滑坡」 英國服務業佔整體 GDP 近 80%,但 2025 年 7 月的數據卻顯示出明顯降溫: PMI(採購經理人指數)從 6 月的 52.8 回落至 51.8, 新業務指數跌破榮枯線至 47.7 就業指數更降至 45.6

對一個以服務業為核心的經濟體來說,這並不是個小訊號。

此外,失業率也開始上揚,根據統計,英國失業率升至 4.7%,創下自 2021 年以來新高。失業人口達 167 萬人,較去年增加了 12.4 萬人:就業市場正在轉弱。

看似矛盾的現象正在發生:經濟走弱,但消費依舊活躍。

KPMG 的 2025 年第二季報告顯示:旅遊與度假支出成長 9%,非食品零售(如家電、科技、個人升級品)上升 13%,換句話說,英國消費者並未全面「降級」,反而選擇在體驗與小型改善上持續投入。

是工資帶動的消費嗎?答案是否定的。

雖然名義工資增長了: 4.1%,但同期通脹達 3.6%, 扣除生活成本後,實質薪資增長微弱甚至為負。這意味著,消費升溫的動力,不是收入改善,那是什麼?

是「財富效應(Wealth Effect)」 根據統計局(ONS)數據,2020–2022 年間,英國家庭中位總財富為 £293,700,其中:房產佔比約 40%、退休金佔 35%、金融資產約 14%。

同期間,家庭金融資產中位數增加了 25%。 擁有資產的人而言,即使實質收入沒有增加,帳面變有錢——這就是所謂的財富效應。

這種現象其實不止出現在英國。根據涵蓋 16 個工業化國家的研究:「每增加 1 美元財富,平均可帶動 4–6 美分的消費。」 特別在美國、澳洲、加拿大這類資產市場成熟、房貸與退休金制度發達的國家中,財富效應更為明顯。

所以,你會感到好奇,經濟明明是差,為何資產價格仍然在高位,消費仍然活躍,因為很多人的收入,早與你想像中不一樣。

資料來源(參考出處):Bank of England – Monetary Policy Summary, August 2025 / ONS – Labour Market Overview, UK: July 2025 / S&P Global – UK Services PMI Report, July 2025 / KPMG – UK Consumer Pulse Q2 2025 / ONS – Wealth and Assets Survey, 2020 to 2022 / OECD – Household Wealth and Consumption: Cross-country Analysis 2024

聲明:以上內容不涉投資建議,大家要小心求證。